Kryptowährungen regulieren: Herausforderungen für Politik und Wirtschaft

Die Ära der Kryptowährungen hat das globale Finanzsystem in seinen Grundfesten erschüttert und eine neue, dezentralisierte Wirtschaftsdynamik in Gang gesetzt. Von Bitcoin bis hin zu Stablecoins und Non-Fungible Tokens (NFTs) hat sich der Sektor digitaler Vermögenswerte rasant entwickelt und ein Milliardenvolumen erreicht. Diese Evolution bringt jedoch eine zentrale Frage auf die politische und wirtschaftliche Agenda: Wie lassen sich Kryptowährungen effektiv regulieren, um einerseits Innovation zu fördern und andererseits Anlegerschutz, Finanzstabilität und die Bekämpfung illegaler Aktivitäten zu gewährleisten? Die Beantwortung dieser Frage stellt Politik und Wirtschaft vor immense, teils widersprüchliche Herausforderungen.

Das Spannungsfeld der Dezentralisierung

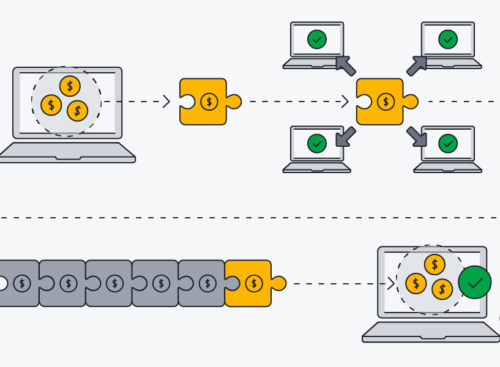

Die grundlegendste Herausforderung liegt in der dezentralen Natur vieler Kryptowährungen. Sie wurden gerade als Gegenentwurf zu zentralisierten Finanzsystemen und staatlicher Kontrolle konzipiert. Traditionelle Finanzregulierung basiert auf identifizierbaren, lizenzierten Intermediären (Banken, Börsen). Im Krypto-Ökosystem, insbesondere bei dezentralisierten Finanzprotokollen (DeFi), existieren diese zentralen Ansprechpartner oft nicht. Wer ist der Emittent, wenn ein Protokoll durch Code und eine dezentrale autonome Organisation (DAO) verwaltet wird? Die Politik muss Wege finden, um die Risiken von DeFi zu mindern, ohne die technologische Innovation und das Kernprinzip der Dezentralisierung zu ersticken. Dies erfordert die Entwicklung technologieneutraler Vorschriften, die sich auf Funktionen und Risiken konzentrieren, anstatt auf spezifische Organisationsformen.

Schutz des Verbrauchers und Eindämmung von Risiken

Die Volatilität der meisten Kryptowährungen und die Komplexität der zugrunde liegenden Technologie bergen erhebliche Risiken für unerfahrene Anleger. Die jüngsten Zusammenbrüche großer Plattformen, wie beispielsweise der Fall FTX, haben die Notwendigkeit eines robusten Verbraucherschutzes dramatisch unterstrichen. Eine zentrale Aufgabe der Regulierung ist es, Transparenz zu schaffen. Dies manifestiert sich in der Forderung nach klaren und verständlichen Offenlegungspflichten, sogenannten Whitepapers, für Emittenten von Kryptowerten, in denen die Risiken, Rechte und die verwendete Technologie detailliert beschrieben werden.

Gleichzeitig muss das Risiko für die Finanzstabilität kontrolliert werden. Während das Krypto-Ökosystem bislang nur begrenzt mit dem traditionellen Finanzsystem verknüpft war, nimmt diese Vernetzung – insbesondere durch das Engagement von Banken und institutionellen Anlegern – stetig zu. Regulatorische Rahmenwerke müssen daher sicherstellen, dass Finanzinstitute, die Kryptowerte halten oder damit handeln, adäquate Kapital- und Liquiditätsanforderungen erfüllen, um eine Ansteckungsgefahr (contagion risk) zu minimieren. Hierbei spielen internationale Standards, wie die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) entwickelten Regelungen, eine entscheidende Rolle.

Bekämpfung von Kriminalität und internationale Koordination

Die vermeintliche Anonymität und die grenzüberschreitende Natur von Krypto-Transaktionen machen sie attraktiv für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen. Die Ausweitung der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften (AML/CFT) auf Krypto-Dienstleister (wie Börsen und Wallet-Anbieter) ist eine globale Priorität. Die Financial Action Task Force (FATF) hat hierzu Standards erlassen, die von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden müssen, darunter die umstrittene „Travel Rule“, die die Weitergabe von Absender- und Empfängerinformationen bei Transaktionen vorsieht.

Die internationale Koordination ist in diesem Bereich unerlässlich. Da Kryptowährungen keine nationalen Grenzen kennen, kann ein zu lockerer Regulierungsansatz in einem Land – ein sogenanntes „Regulatory Arbitrage“ – kriminelle Aktivitäten weltweit begünstigen. Die globale Politik steht vor der Aufgabe, fragmentierte nationale Ansätze zu harmonisieren, um ein lückenloses Netz der Überwachung zu spannen.

Der europäische Weg: MiCAR als Vorreiter

Die Europäische Union hat mit der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) einen der weltweit umfassendsten und zukunftsweisendsten Regulierungsrahmen geschaffen. MiCAR zielt darauf ab, einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Emission und das Erbringen von Dienstleistungen in Bezug auf Kryptowerte in allen EU-Mitgliedstaaten zu etablieren.

Chancen durch MiCAR:

- Rechtssicherheit: Emittenten und Dienstleister erhalten einen klaren Fahrplan, was Innovationen fördert und die Akzeptanz im traditionellen Finanzsektor steigert. Das sogenannte Passporting erlaubt es lizenzierten Unternehmen, ihre Dienste in der gesamten EU anzubieten.

- Verbraucher- und Anlegerschutz: Durch strenge Vorgaben für Whitepaper, Governance-Anforderungen an Dienstleister (CASPs) und besondere Regeln für Stablecoins (Asset-Referenced Tokens, E-Geld-Tokens) wird das Risiko für Nutzer reduziert.

Herausforderungen durch MiCAR:

- Einhaltung (Compliance): Insbesondere für kleinere FinTechs und Start-ups können die hohen Compliance-Anforderungen eine erhebliche finanzielle und organisatorische Belastung darstellen, was Innovation in kleinerem Maßstab potenziell behindert.

- Technologische Abgrenzung: MiCAR deckt nicht alle Bereiche ab (z.B. primär unregulierte NFTs oder bestimmte DeFi-Anwendungen), was fortlaufende Anpassungen erforderlich macht, um mit der rasanten Entwicklung der Technologie Schritt zu halten.

Wirtschaftliche Implikationen: Innovation vs. Kontrolle

Für die Wirtschaft ist die Balance zwischen Innovation und Kontrolle der Dreh- und Angelpunkt. Eine übermäßig restriktive Regulierung könnte Krypto-Unternehmen dazu veranlassen, in liberalere Rechtsräume abzuwandern, was die Innovationskraft und die Schaffung von Arbeitsplätzen im eigenen Land schwächt. Eine zu zögerliche Regulierung hingegen birgt das Risiko von Betrug, Marktmanipulation und Systemrisiken, die das Vertrauen in digitale Assets nachhaltig beschädigen können.

Die Hauptforderung der Wirtschaft ist daher nach wie vor die Technologieneutralität. Der regulatorische Fokus sollte auf der Funktion und dem Risiko eines digitalen Assets liegen – ist es ein Wertpapier, ein Zahlungsmittel oder ein reines Spekulationsobjekt? – und nicht darauf, dass es auf einer Blockchain läuft.

Fazit und Ausblick

Die Regulierung von Kryptowährungen ist ein dynamischer Prozess, der weit über die bloße Implementierung von Gesetzen hinausgeht. Sie erfordert eine ständige technologische Lernkurve seitens der Aufsichtsbehörden und eine enge, konstruktive Zusammenarbeit zwischen Politik, Aufsicht und der Krypto-Wirtschaft.

Mit der MiCAR hat Europa einen wichtigen Schritt in Richtung eines harmonisierten, risikobasierten Ansatzes gemacht. Dennoch bleiben die globalen Herausforderungen bestehen: die effektive Regulierung von dezentralen Protokollen, die Schließung internationaler Regulierungslücken und die stetige Anpassung an neue Krypto-Innovationen (z.B. AI-gesteuerte Finanzinstrumente). Die Zukunft des digitalen Finanzwesens hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, der das revolutionäre Potenzial der Technologie entfesselt, ohne die Stabilität und Integrität des globalen Finanzsystems zu gefährden. Der Weg ist komplex, aber die Weichen sind gestellt. Die Politik muss nun entschlossen handeln, um Kryptowährungen zu zähmen, anstatt sie zu verbannen.

Related posts